光通信波長帯ナノワイヤレーザの室温動作に成功【NTT】

テレコム 無料通信用微小レーザ光源の光回路集積に道

NTTは2月23日、独自に開発した半導体ナノ構造形成方法を用いて髪の毛の1/100程度の太さの高品質なナノワイヤレーザ構造を作製し、ナノワイヤではこれまで実現されていなかった光通信波長帯での室温レーザ発振に成功したと発表した。さらにナノワイヤ構造を厳密に制御することで通信波長帯1300~1600ナノメートル全域での室温レーザ発振も実現した。この技術は、光集積回路実現に向け最大の難関であった微小レーザ光源の直接形成と光ファイバ通信網とのシームレスな接続を可能にすると期待される。この成果は、2019年2月22日(米国時間EST14:00)に米国科学誌「サイエンス・アドバンシーズ」で公開。

この研究の一部は、日本学術振興会科学研究費助成金の助成を受けて行われた。

研究の背景

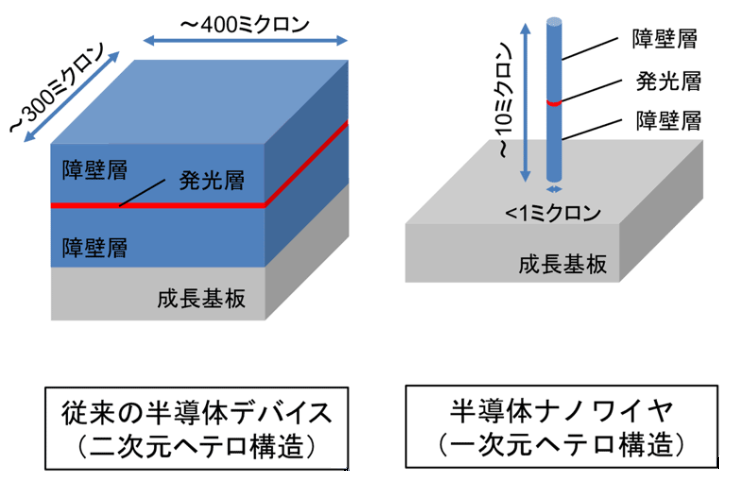

図1:二次元ヘテロ構造と一次元ヘテロ(ナノワイヤ)構造

半導体発光デバイスでは、光を放出する発光層と注入電子を閉じ込める障壁層からなる多層構造(二次元ヘテロ構造)が用いられている(図1左)。この発光層の厚さや原料・組成比を調節することで、発振波長の制御や消費電力の低減などが実現されている。例えば2種類の元素(インジウムとヒ素)で発光層を形成すると、原理的には量子力学的な効果により光通信波長帯である、1300から1600ナノメートルすべての範囲での発振が発光層厚さのみで制御可能であることが知られている。しかし実際に現在光通信で用いられる半導体レーザ光源では4種類の元素(一般にガリウム、インジウム、ヒ素、リン)の配合比を厳密に制御した発光層が用いられている。このような複数の元素を用いるのは各層間に発生する原子間隔のズレ(格子不整合)を防ぐ必要があるからだ。この格子不整合が大きいと半導体結晶内に欠陥が生じ発振特性を劣化させてしまうため、その抑制は不可避な問題だった。

近年この格子不整合を回避する手法として、1ミクロン以下の直径をもつ一次元ナノワイヤ構造が着目されている(図1右)。ナノワイヤではその直径が非常に小さいため、格子不整合により直径方向に生じる歪みを解放することが可能で、格子不整合に制限されない多層構造材料および成長基板の選択が可能となる。すなわちインジウムとヒ素の2種類の元素だけでも厚さを変えるだけで、光通信波長帯(1300~1600ナノメートル)を含む広い範囲の発振波長制御が成長基板材料を選ばず可能になると期待される。

これらの優れた特徴から近年ナノワイヤは、シリコン光集積回路上に直接形成できる通信波長帯微小レーザ光源への応用が検討されている。同一チップ上に多くの機能素子(光源、検出器、変調器など)を集積する必要があるシリコン光集積回路において、光源の直接形成は最も困難な課題だ。通信波長帯ナノワイヤレーザが実現すると、シリコン光集積回路に直接形成できるだけでなく、その形成位置を高い精度で制御できるため光導波路との直接結合による光損失が低減されるものと期待される。しかしながらこれまでのナノワイヤレーザの室温発振は300~900ナノメートルの短波長帯域のみで、通信波長帯では達成されていなかった。

これまでナノワイヤレーザの作製には、金属(金や銀)を触媒として作製する方法が広く用いられている。しかしこれらの触媒が半導体中に取り込まれると不純物として作用し、ナノワイヤのような微小な構造では発振特性が劣化することが懸念されてきた。特に通信波長帯域では短波長域材料と比べ発光層の光学利得が相対的に小さいため、不純物の影響は深刻だ。通信波長帯でナノワイヤによるレーザ発振が実現されてこなかったことは、この不純物の影響が大きいと考えられる。

研究の成果

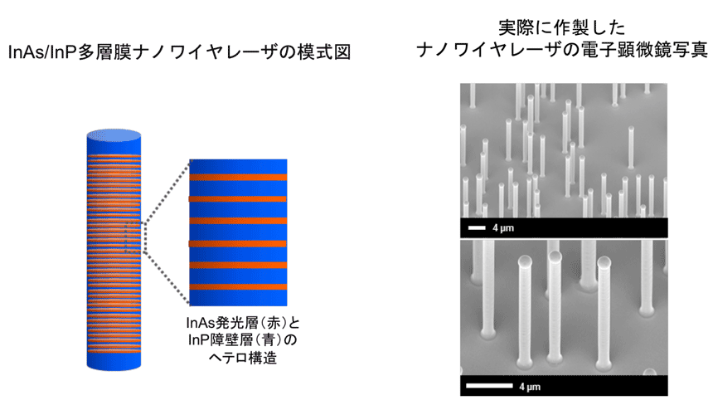

図2:作製した多層膜ナノワイヤレーザ構造

今回研究チームは、従来の金や銀の異種金属を用いず、発光/障壁層構成原子と同元素である(不純物になる心配のない)インジウム金属を触媒とする自己触媒ナノワイヤ成長法(※後述の技術のポイント1を参照)を開発した。この手法を用い、発光層にインジウムヒ素(InAs)、障壁層にインジウムリン(InP)というそれぞれ触媒金属+単一元素からなる多層膜ナノワイヤレーザ構造を作製した(図2)。これは通常二次元ヘテロ構造では大きな格子不整合のために作製不可能な層の組み合わせだ。この構造からの光励起による発振特性を調べたところ、通信波長帯である1570ナノメートル付近でナノワイヤ構造としては初めて室温でレーザ発振を観測した(図3)。

図3:通信波長帯での室温レーザ発振の観測

また発光層の厚さのみを精密に変化させることでレーザ発振波長が1300~1600ナノメートルで制御可能であることも実証した(図4)。これは現在用いられている光通信波長をほぼカバーする。

図4:発光層厚さの変化によるレーザ発振波長の制御

技術のポイント

1:自己触媒を用いたVapor-Liquid-Solid(VLS)成長法

半導体気相成長法では、ガス状(Vapor)の半導体原料を反応炉の中に流す。反応炉内に液体状(Liquid)の微小な金属触媒微粒子が存在すると、その触媒内に半導体原料が溶け込む。この溶け込んだ半導体材料が結晶化(Solid)することで、金属触媒のサイズで決まる直径のナノワイヤを作製することができる(図5)。この手法をVapor-Liquid-Solid(VLS)成長法と呼ぶ。これまで金属触媒には半導体にとって不純物となりかねない金や銀が用いられてきたが、今回研究チームは金属触媒に半導体構成材料となるインジウム金属を用いることに成功し、不純物混入の全く無い高い材料純度のナノワイヤ構造作製を実現した。

図5:Vapor-Liquid-Solid (VLS) 成長法

2:ナノワイヤ発光層厚さの均一化と急峻な界面の制御

ナノワイヤは直径が非常に小さいため、レーザ発振させるためには1本のナノワイヤ中に複数の発光層を配置する必要がある。このときナノワイヤからの発光の高効率化と発振波長制御には、発光層の厚さの均一化と発光層/障壁層の各界面の急峻性や結晶の乱れの抑制が重要な因子となる。今回研究チームは半導体原料ガスの厳密な制御により、ナノワイヤ内に複数配置された発光層厚さを場所によらず均一化することに成功した(図6)。さらに二次元ヘテロ構造では大きな格子不整合により成長不可能な半導体の組み合わせ(インジウムヒ素とインジウムリン)を用いた場合においても、ナノワイヤでは原子レベルで急峻かつ乱れのない発光層/障壁層の界面を実現した。

図6:InAs/InPナノワイヤの高分解電子顕微鏡像

3:ナノワイヤ単体による光共振器の形成

レーザ光を得るためには発光層の他に、そこから放出する光を媒質内に閉じ込める光共振器構造が必要だ。従来の通信波長帯におけるナノワイヤレーザは、ナノワイヤそのものは発光層としてのみ機能し、光共振器はナノワイヤとは別に配置された鏡(と同じ機能を持つ構造)が必要だった。今回ナノワイヤの各層の厳密な厚さ制御と原子レベルで急峻な界面形成が実現したことにより、ナノワイヤそのものを光共振器として機能させることに成功した(図7)。これはナノワイヤの上部および底部が非常に平坦な鏡として働き、ナノワイヤ内部に強く光を閉じ込めることを意味する。これによりナノワイヤ作製後の光共振器の形成が不要となり、デバイス作製過程が大幅に簡素化された。

図7:ナノワイヤ単体による光共振器の形成

今後の展開

NTTは「ナノワイヤ構造は格子不整合の影響を受けにくい特性から、異種の半導体基板上への作製も可能だ。今回実現した自己触媒ナノワイヤ成長法を、今後シリコンフォトニクスに代表される光集積回路で最も大きな課題となっている微小レーザ光源の直接形成に展開していきく。シリコン光回路上に直接光通信波長ナノワイヤレーザが実装できれば、光配線やコネクタにおける光損失が飛躍的に低減されるだけでなく、既存の光ファイバ網との波長変換等を必要としないシームレスな接続が可能になる。また発光層をさらに微小化することで単一光子や量子もつれ光子対発生源へ発展させ、量子光集積回路として研究が盛んになりつつあるシリコン量子フォトニクスの光源としての展開もめざす」としている。