NokiaとRohde & Schwarzが、AI搭載6G受信機で提携し、コスト削減と市場投入期間の短縮を実現

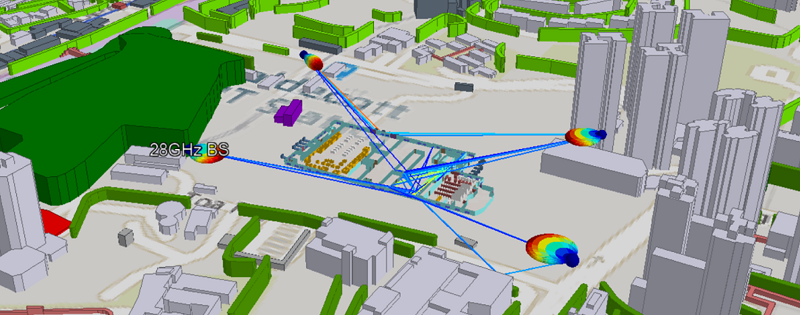

海外TOPICS 有料Nokiaは11月3日(エスポー)、AI技術を活用した6G無線受信機を開発し、Rohde & Schwarzと協業して試験に成功したと発表した。

Nokiaは「AI技術によりワイヤレス信号の歪みを特定して補正し、6G アップリンク カバレッジを大幅に改善する。この受信機は、6Gネットワーク展開における最大の課題の一つである、6Gで想定される高周波帯特有のカバレッジ制約を克服する」としている。

この記事は会員限定です。新規登録いただくか、会員の方はログインして続きをお読みください。