NICTが、単一光子間の和周波発生を利用した量子もつれ交換(量子通信プロトコルの一つ)に世界で初めて成功

テレコム 無料NICTは10月8日、単一光子間の和周波発生を用いた量子もつれ交換(量子通信プロトコルの一つ)の実証に成功したと発表した。

単一光子の非線形光学効果は、量子通信プロトコルを高度化する際に重要なツールとなることが理論的に知られているが、極めて弱い光に対する同効果は非常に小さく、応用は実現されていなかった。今回、NICTが開発した高速量子もつれ光源・低ノイズ超伝導単一光子検出器・高効率非線形光学結晶の最先端技術を組み合わせることで、非線形光学効果の一つである単一光子間の和周波発生を極めて高いSN比(所望信号とノイズの比率)で観測し、それを用いた量子もつれ交換実証に世界で初めて成功した。

今後は実験系をさらに高効率化することで、光量子計算回路の小型・高効率化や次世代量子鍵配送の長距離化が期待される。

背景

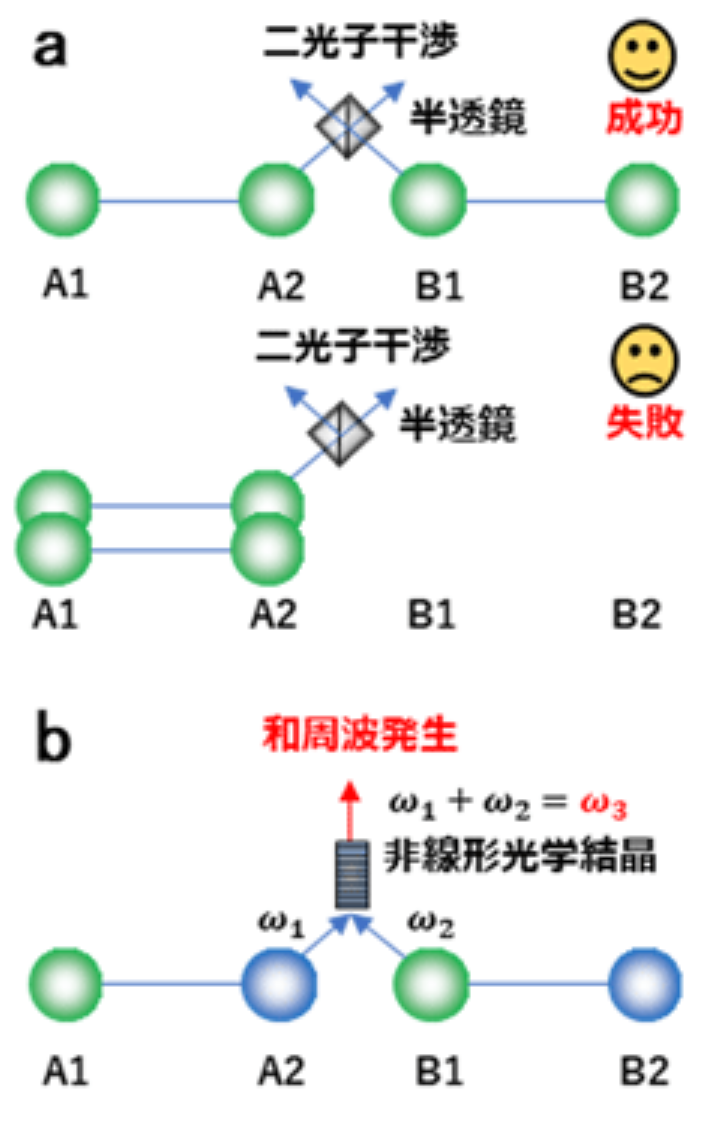

図1:従来の量子もつれ交換(a)と和周波発生による量子もつれ交換(b)

a 光子対生成が確率的な場合、A2とB1間の二光子干渉測定だけでは成功と失敗を判別できないため、A1とB2に1光子ずつ存在することを確認するために追加の測定が必要となる。

b 和周波発生が起きた時にはA2とB1に1光子ずつ存在するため、量子もつれ交換の成功が判別できる。

量子通信や量子計算のような量子情報処理分野では、2つの量子ビット間でのゲート操作が重要な基盤技術となる。光子を用いた実装においては、従来は2つの光子間の量子干渉(二光子干渉)が利用されてきた。この方法では、通常の半透鏡と光子検出器で簡便に実験系を構築できる反面、量子もつれ交換によって得られた光子対の存在を測定によって破壊しなければ、忠実度が低くなってしまい(図1a参照)応用の幅が制限されていた。

そこで、二光子干渉ではなく、単一光子間の和周波発生を用いた量子もつれ交換が理論提案されている(図1b参照)。この方法では、単一光子間の和周波発生で生成された光子(和周波光子)を測定することで、最終的に得られた量子もつれ光子対を測定によって破壊することなく、高い忠実度で量子もつれ交換を実現することが可能になる。この特長は、ループホールのないベル不等式破れの検証や、次世代量子鍵配送の長距離化に向けて大きなメリットとなる。しかし、このような単一光子間の和周波発生は2014年に初めて報告されたものの、当時検出された信号は非常に小さく、ほとんどノイズに埋もれていたため、量子もつれ交換へ適用するには検出信号のSN比(所望信号とノイズの比率)を大幅に改善する必要があった。

今回の成果

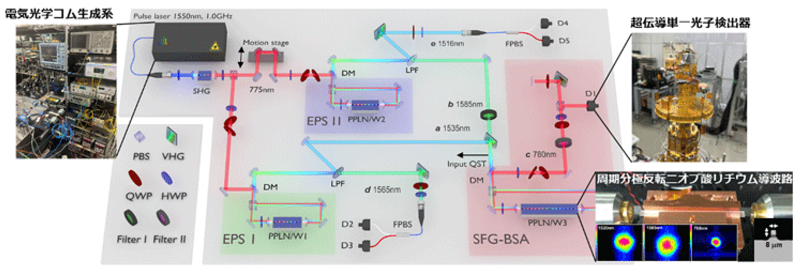

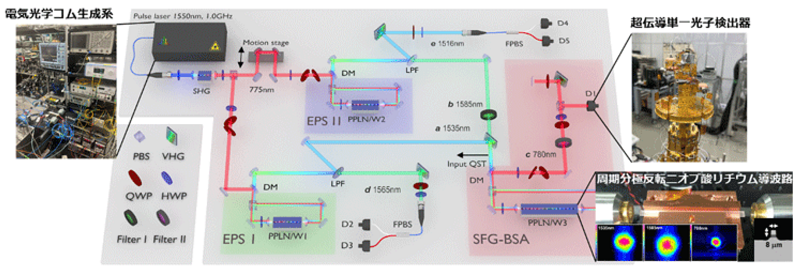

本研究では、NICTの持つ最先端技術(高速量子もつれ光源、低ノイズ超伝導単一光子検出器、高効率非線形光学結晶)を組み合わせて実験系を構築した(図2)。

図2:単一光子間の和周波発生による量子もつれ交換の実験系

EPS IとEPS IIで量子もつれ光子対を1対ずつ生成し、SFG-BSAで単一光子間の和周波発生を用いたゲート操作を行う。

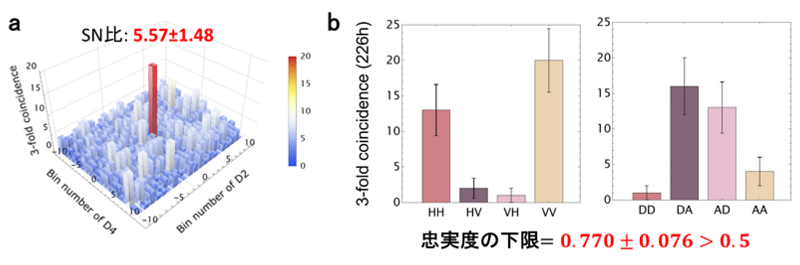

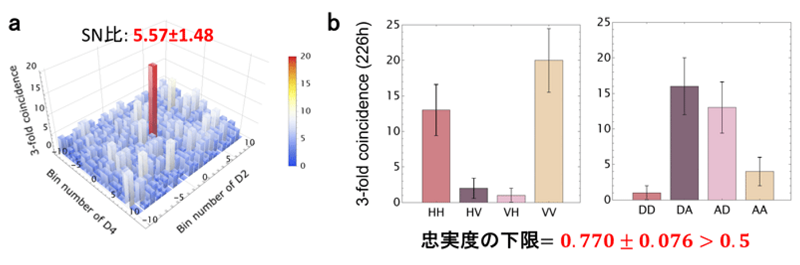

その結果、和周波光子の信号は高いSN比で検出され(図3a参照)(先行研究と比較して約1桁近く高いSN比を達成)、終状態に強い量子もつれが存在していることを確認し(図3b参照)(最大量子もつれ状態との忠実度の下限を推定すると0.770±0.076)、世界で初めて単一光子間の和周波発生による量子もつれ交換の実証に成功した。

NICTは「今回得られた結果は光量子情報処理における大きな一歩であるとともに、今後新たな非線形光学デバイスを開発する際の重要な指針となることが期待される」としている。

図3:実験結果

a 和周波光子の検出信号。

b 量子もつれ交換完了後の二光子の偏光相関。H、V、D、Aはそれぞれ横、縦、右斜め45度、左斜め45度偏光を表す。

今後の展望

NICTは「本手法を量子もつれ交換よりもさらに高度な量子情報プロトコルへ応用するには、さらなるSN比の改善が必要であると見込まれる。今後は、非線形光学効果の増強を実現させ、光量子計算回路の小型・高効率化や次世代量子鍵配送の長距離化につなげていきたい」との考えを示している。

研究者情報

逵本 吉朗氏

未来ICT研究所 量子ICT研究室

和久井 健太郎氏

電磁波研究所 時空標準研究室

岸本 直氏

Beyond5G研究開発推進ユニット テラヘルツ連携研究室

三木 茂人氏

未来ICT研究所 超伝導ICT研究室

藪野 正裕氏

未来ICT研究所 超伝導ICT研究室

寺井 弘高氏

未来ICT研究所 超伝導ICT研究室

藤原 幹生氏

量子ICT協創センター

加藤 豪氏

未来ICT研究所 量子ICT研究室

論文情報

著者: Yoshiaki Tsujimoto*, Kentaro Wakui, Tadashi Kishimoto, Shigehito Miki, Masahiro Yabuno, Hirotaka Terai, Mikio Fujiwara, Go Kato

(*責任著者)

論文名: Experimental entanglement swapping through single-photon χ(2) nonlinearity

掲載誌: Nature Communications

補足資料

図2:単一光子間の和周波発生による量子もつれ交換の実験系(再掲)

EPS IとEPS IIで量子もつれ光子対を1対ずつ生成し、SFG-BSAで単一光子間の和周波発生を用いたゲート操作を行う。

本研究では、NICTの持つ最先端技術(高速量子もつれ光源、低ノイズ超伝導単一光子検出器、高効率非線形光学結晶)を組み合わせて実験系を構築し(図2)、世界で初めて単一光子間の和周波発生による量子もつれ交換の実証に成功した。本実験では、まず量子もつれ光子対を2ペア生成し、次に各光子対の片割れを周期分極反転ニオブ酸リチウム(Periodically Poled LiNbO3: PPLN)導波路へ入力して和周波発生を行う。最後に和周波光子を超伝導単一光子検出器で検出すると残された光子の間に量子もつれが形成されて、量子もつれ交換が完了する。

本実験では次の独自技術を開発した。まず、非線形光学効率を最大化するため結晶長63 mmの長尺PPLN導波路を製作し、それをサニャック干渉計内に配置することでゲート操作を可能にした。生成された和周波光子は暗計数0.15 Hzという低ノイズの超伝導単一光子検出器で検出される。さらには電気光学コムを用いて、1GHzという今回の実験に最適な高速クロックで量子もつれ光子対の励起光を発生させた。以上の技術により、先行研究と比較して約1桁近く高いSN比を達成した。

図3に、和周波光子の検出信号と量子もつれ交換の結果得られた光子対の偏光相関を示す。この実験データから最大量子もつれ状態との忠実度の下限を推定すると0.770±0.076となり、強い量子もつれが存在していることを確認できた。今回得られた結果は光量子情報処理における大きな一歩であるとともに、今後新たな非線形光学デバイスを開発する際の重要な指針となることが期待される。

図3:実験結果(再掲)

a 和周波光子の検出信号。

b 量子もつれ交換完了後の二光子の偏光相関。H、V、D、Aはそれぞれ横、縦、右斜め45度、左斜め45度偏光を表す。

本手法を量子もつれ交換よりもさらに高度な量子情報プロトコルへ応用するには、さらなるSN比の改善が必要であると見込まれます。具体的には、本研究で行ったシミュレーションによりループホールのないベル不等式破れの検証では少なくともさらに3倍程度、また次世代量子鍵配送では50倍程度の非線形効果改善が必要と予想されています。これを実現するには、例えばPPLN導波路に光共振器構造を追加するなどの電場増強が有効であると考えられます。