ノキアが描く通信とセキュリティの最先端、そして未来。5G/6G時代に重要インフラのサイバーセキュリティはどう変化するのか

INTERVIEW 有料期間限定無料公開中

5Gやクラウドの活用拡大により、通信ネットワークやデータセンタは他の社会インフラを支える基盤としての重要性を増している。電力(スマートグリッド)、ガス・水道(遠隔監視)、鉄道・航空(運行管理の高度化)、道路(ITS/自動運転基盤)、医療(電子カルテ、遠隔診療)など、従来は閉域系で運用されていた制御システムがICTと直結することで、サイバー攻撃に対する防護が不可欠になった。

日本においても、通信キャリアや電力会社、交通事業者といった重要インフラ事業者と政府が連携し、セキュリティ強化に取り組んでいる。例えば、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)は重要インフラを想定したサイバー攻撃対処訓練を実施し、制度・法規制・組織体制の整備を進めている。

こうした重要インフラ防護はグローバル共通の課題であり、日本も国際標準や同盟国との情報共有を通じて「国際的な整合性」を確保する必要がある。では、世界における重要インフラに対するサイバー攻撃の状況はどうなっているのか。

本記事では、グローバルで通信インフラ設備やセキュリティソリューションを提供しているノキアにおいて、サイバーセキュリティコンサルティング部門の責任者として最前線で活躍しているNils Ahrlich氏から、近年の攻撃傾向や対策、そして日本が取り組むべき要点を聞いた。

(OPTCOM編集部 柿沼毅郎)

ノキア

サイバーセキュリティコンサルティング部門

責任者

Nils Ahrlich氏

OPTCOM:ネットワークセキュリティに対する、御社のこれまでの取り組みを教えてください。

Nils Ahrlich氏:ノキアは通信事業者やネットワークオペレータ向けのサイバーセキュリティで20年以上の実績があり、現在は設計から運用サポートに至るまで、世界で500件を超えるセキュリティプロジェクトに取り組んでいます。商用LTEネットワークのセキュリティでは業界をリードし、すでに50件以上の5Gセキュリティ案件(企業のプライベート無線ネットワークを含む)を手掛けています。こうした経験は、進化を続ける5Gや、これから訪れる6G時代のセキュリティ課題に対応するための基盤となっています。

――:グローバルでネットワークセキュリティのソリューションを提供する御社から見て、近年のサイバー攻撃の傾向や対策についてどのようにお考えでしょうか。

Nils Ahrlich氏:近年は重要インフラを狙ったサイバー攻撃が世界的に増加しています。パンデミック時のリモートワーク普及で新たな脆弱性が生まれ、フィッシング被害も増加しました。さらに地政学的な緊張により、特に社会インフラや重要サービスを提供する組織に対するハイブリッド戦の脅威が高まっています。今後は規制や意識向上に加え、AIや自動化の活用が一層進むでしょう。実際に、4G時代から基地局の証明書ベースの自動登録など、AI・自動化を取り入れた仕組みが導入されています。

――:そうしたサイバー攻撃の傾向は、公共安全、エネルギー、交通インフラ等のデジタル化が進む日本も同様でしょうか?

Nils Ahrlich氏:はい。日本でも同様に、近年は重要インフラを狙うサイバー攻撃は急増しています。リモートワークの拡大で新たなリスクが生まれ、地政学的状況がその脅威をさらに強めました。特に重要サービスを提供する組織は、ハイブリッド戦における標的となる可能性が高まっています。

こうした状況は、日本の警察庁が国家機密を狙う高度な国家支援型サイバー攻撃について警告を発してから間もない時期に起きています。日本の電力、通信、交通などのミッションクリティカルなネットワークは、かつてないほど高度で大規模なサイバー攻撃のリスクに直面しています。これを受け、日本のNOCやNPAは国際的な取り組みに参加し、意識向上やベストプラクティスの共有を進めています(参考: 米国国土安全保障省 公式Web https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa25-239a)。

ノキアのサイバーセキュリティ コンサルティングは、NIST CSFやITU-T X.805といったフレームワークを基盤に、多層的で実践的なアプローチを提供しています。重点分野には以下が含まれます。

•国家要件や国際ベストプラクティスに基づくコンプライアンス・ギャップ評価

•ネットワークや情報システムのリスクアセスメント

•セキュリティアーキテクチャや設計(例:ZTA)のレビュー

•最新の防御策(例:EDR、UBA)の検証

•インシデント対応手順の更新

•事業継続・災害復旧計画(「ブレークグラス」概念を含む)の策定

•サプライチェーンセキュリティや第三者リスク管理

これらにより、産業界やインフラ事業者のサイバー・レジリエンスを強化しています。

――:LTE・5Gのセキュリティに取り組まれてきた御社は、今後の6G時代をどのように想定しているのでしょう?

Nils Ahrlich氏:冒頭でもお伝えした通り、LTE商用化初期から今日の世界的な5G展開に至るまで、ノキアは安全なネットワークの標準化・構築・運用をリードしてきました。世界各地で商用LTEネットワークを保護し、50件以上の企業向け・プライベート5Gセキュリティプロジェクトを支援してきたことで、豊富な現場経験を蓄積しています。

これらの経験は、さらに強固な6G設計に向けた指針となっています。クラウド利用やリソース分散、仮想化が進むことで、より強力なセキュリティ対策とアーキテクチャ上の防御策が不可欠になるためです。6Gのサイバーセキュリティでは、自動化とAIが標準的に導入されるでしょう。現在の5Gではようやく導入が始まった段階ですが、6Gではそれが当たり前となります。

――:最後に、日本のユーザが取り組むべきセキュリティの要点について、メッセージをお願いします。

Nils Ahrlich氏:日本は依然として高度な持続的標的型攻撃(APT)の脅威にさらされており、特に戦略的に重要な企業が狙われています。こうした状況を背景に、規制強化や脅威環境の変化により、組織にはサイバー危機への備えと対応力が一層求められています。

その中で重要なのがリスクアセスメントとリスクマネジメントです。これは、ミッションクリティカルなネットワークやサービスにおけるリスクを特定・分析・軽減するための体系的なアプローチを提供します。規制当局もこうした実践を強く求めており、組織に対してセキュリティ対策の導入、リスク評価、インシデント報告を義務付ける動きが広がっています。これらの取り組みは重要インフラ全体のレジリエンスを高めます。

ノキアは、新たな脅威に対してお客様のセキュリティ体制を継続的に強化することをめざしています。リスクマネジメント、コンプライアンス、先進的なセキュリティ技術を組み合わせることで、変化するサイバー環境に対応し、組織のレジリエンス向上を支援しています。

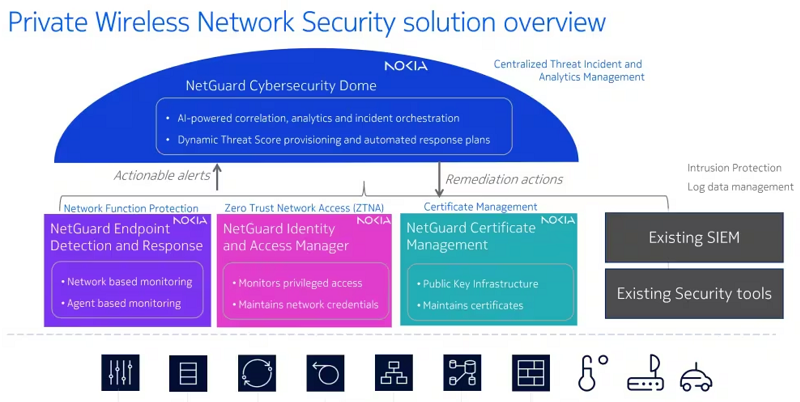

例えば、電力分野で実績のあるNokiaのNetGuard Cybersecurity Domeは、一元化されたサイバーセキュリティソリューションとして、AIドリブンの分析、カスタマイズされた応答プレイブック、Nokiaのより広範な NetGuard スイートとのネイティブ統合を実現している。ネットワーク全体(無線からコアまで)のテレメトリを関連付け、脅威への対応における可視性、制御、および速度を提供する。SIEM、資産管理システム、次世代ファイアウォールなどのツールとシームレスに統合し、ハイリスクな公共事業環境における統合セキュリティ体制を構築する。

編集後記

パブリック網からプライベート網まで、幅広く製品・セキュリティのポートフォリオを有するノキア。Ahrlich氏の話で特に印象に残ったのは、「世界各地で商用LTEネットワークを保護し、50件以上の企業向け・プライベート5Gセキュリティプロジェクトを支援してきたことで、豊富な現場経験を蓄積している」という点だ。なぜこの点に着目したかというと、日本は世界に先駆けて全国FTTH網を整備したという長所がある一方で、固定網が充実していたことや周波数制度の制約、さらには産業用途での無線利用が限定的だった背景もあって、LTE時代のプライベート無線網は一部特殊用途で限定的に展開されていたという経緯が有り、プライベート無線網の構築・運用の経験は比較的浅いからだ。

重要インフラのようなミッションクリティカルなインフラストラクチャのデジタル化では、情報技術 (IT) と運用技術 (OT) の両方の領域にわたって、ネットワークの可視性、きめ細かなアクセス制御、高度な脅威検出を提供する包括的なセキュリティ ソリューションの必要性を浮き彫りにしている。そのため、重要インフラを運用する組織が、そのネットワークやセキュリティを自身の責任で制御可能なプライベート5Gネットワークに対する需要はグローバルで高まっている。

日本はパブリック網の整備が世界でも突出しているので、それとプライベート5Gネットワークを組み組み合わせることは、重要インフラの高度化において独自の強みを生み出せる可能性を秘めている。その際、ノキアのようにプライベートLTEの頃からグローバルでプライベート無線網のソリューション・セキュリティを提供してきたベンダの知見を導入することは、経験の蓄積が少ない日本にとって補完的な意味を持つと共に、将来の6G時代を見据えた「官民連携のセキュリティ訓練や規制ガイドラインにおけるグローバル視点の強化」や「海外市場にも通用する運用スキルの蓄積」にも繋がるだろう。