つくばフォーラム2025開催記念「NTT AS研 海老根所長インタビュー」【4】

INTERVIEW 有料運用を抜本的にスマート化する技術

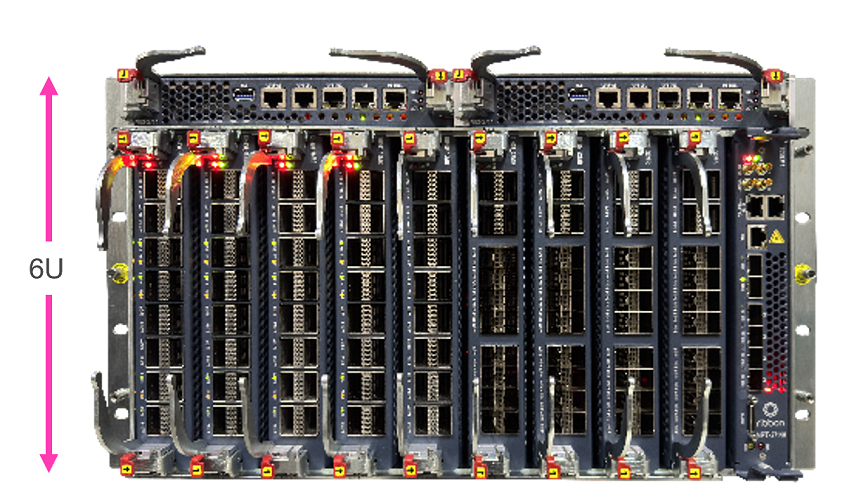

NW故障の早期復旧に貢献する遠隔光ノード技術

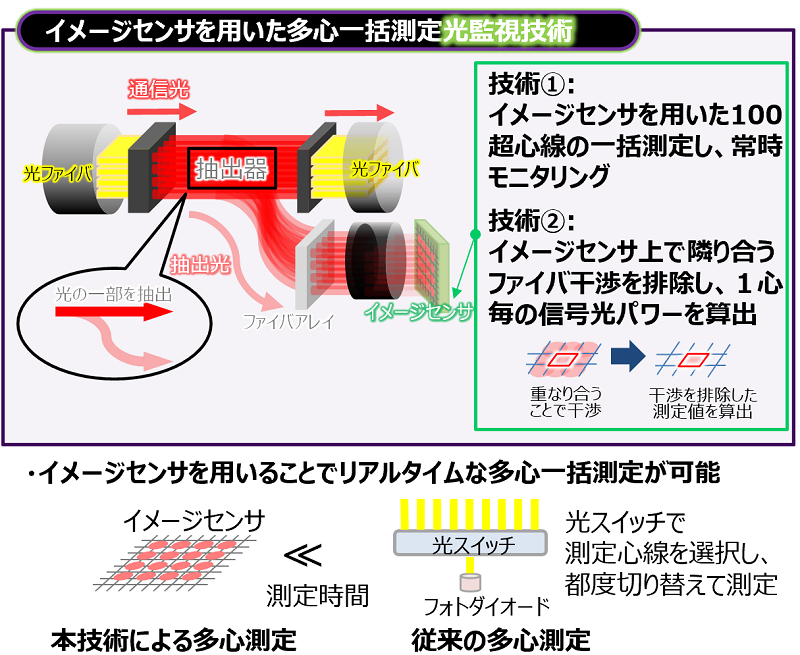

線路や装置の突発故障や自然災害の罹災が生じた場合、NW故障要因の早期特定と早期復旧が必要となる。その際に、線路/装置の故障切り分けに現地へ作業員派遣が必要となり、故障要因の特定・復旧に時間や稼働が発生することから、これを遠隔からの故障切り分け自動化によって無派遣化し早期復旧へ貢献する、遠隔光ノード技術が研究されている。

技術のポイントは次の通り。

・遠隔から光パワーを計測し、線路/装置の故障を切り分ける

・通信光を通信影響なく抽出し、イメージセンサを用いて光パワーの多心一括でのリアルタイム計測を可能にする

海老根所長は「以前は干渉の問題があったため、多心一括でのリアルタイム計測は難しかったが、その原因を排除し、100超心線の常時モニタリングを実現している」と話す。

遠隔光ノード技術の多心一括測定。

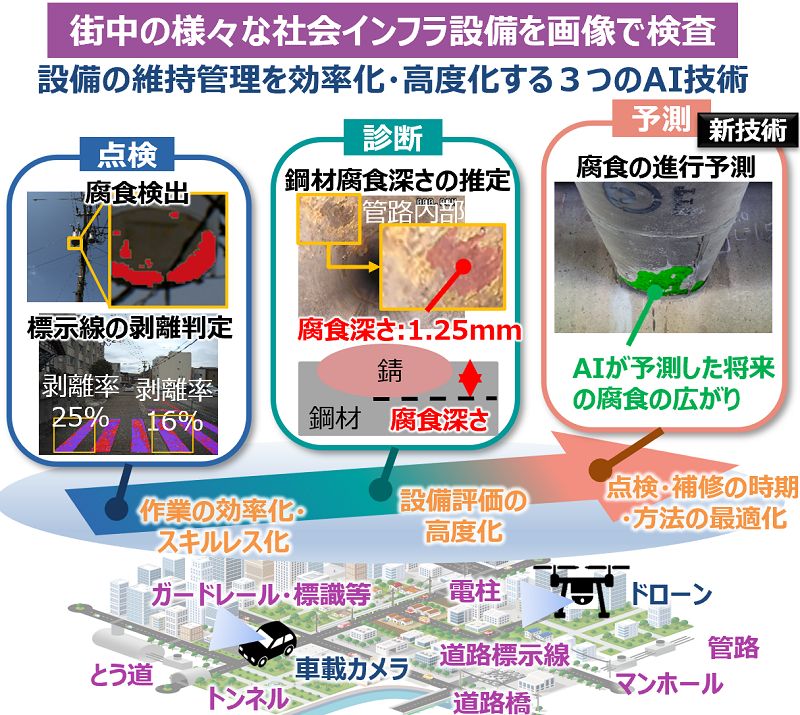

画像を用いた社会インフラ設備の劣化予測技術

社会インフラの維持管理において設備の老朽化、専門技術者の不足、保全費の増加等の社会課題の解決が急務となっている。そこで、設備の維持管理の効率化・スキルレス化に向けた保全業務のDXが課題となっており、画像を用いた社会インフラ設備の劣化予測技術が研究されている。この技術では、点検・診断・将来予測の3つのAI技術により、現行の点検の効率化・スキルレス化に留まらず設備の維持管理を高度化するという。

海老根所長は「昨年は撮影画像から錆の深さを推定する技術をご紹介したが、今年は錆が5年後、10年後にどう拡大するかを予測した画像を生成できるAIモデルをご紹介する。錆に関する学習データはすでに有しているので、それを生成器(画像中に実在しないデータを生成できるAIモデル:GAN)に用いて、撮影画像と環境データから将来の腐食進行を予測した画像を生成するという技術だ。識別器による予測と実際の差分判定をフィードバックし、そのサイクルを繰り返すことで、精度の高い予測を実現している」と話す。

これにより、車載カメラやドローン等での一括撮影とAI検査により稼働削減・スキルレス化・点検品質の均一化を実現できる。また、診断・予測技術により点検・補修の時期・方法を最適化し、保全コストを大幅に縮減できる。海老根所長は「通信以外の様々なインフラでも活用できる技術なので、他のインフラ会社の方や自治体の方と組んで広めていきたいと考えている」と話す。

画像を用いた社会インフラ設備の劣化予測技術のイメージ。

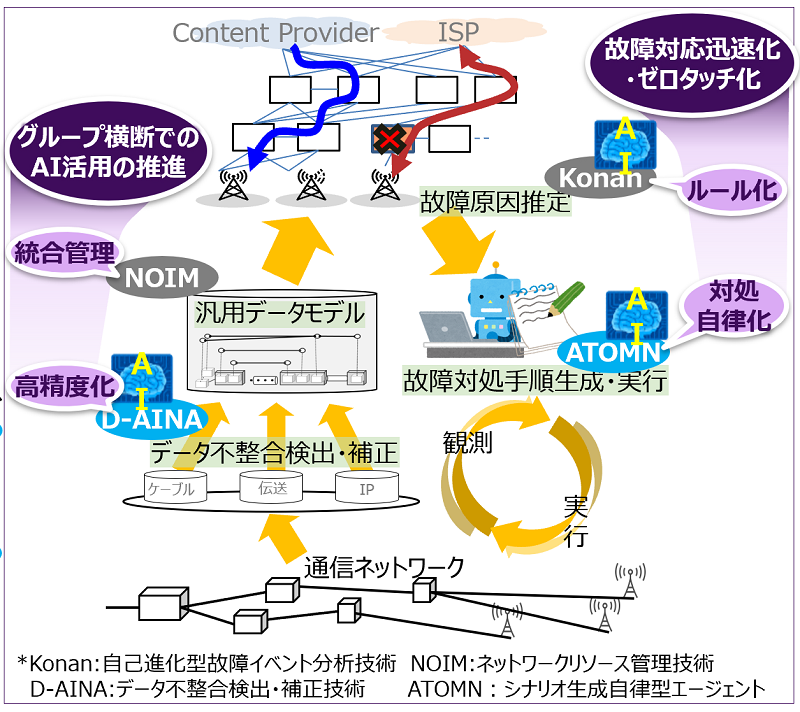

AI活用によるNWデータ補正と自律的故障分析

NTTでは、グループ全体を横断したNW情報の統合管理と、それに基づくNW運用の効率性と正確性の両立に取り組んでいる。その中でAS研が取り組んでいる分野には、複雑な故障事象への対応迅速化・ゼロタッチ化や、統合管理された高精度のNW情報に基づくグループ横断でのAI活用の推進などがある。

その課題として、大規模NWの故障対処には大量データの解析が必要だが、AIサービス利用のみでは正しい対処手順が生成されない点がある。また、AIへの入力となる複数のレイヤに跨るNW情報は、レイヤごとに構築・管理されているため情報補正・整備に人手がかかる点がある。

そこでAS研では、次の技術を開発している。

・過去の対処手順に基づき対処内容を単純な対処に細分化し、生成AIに正しい対処手順を生成させるエージェント『ATOMN』

・分散管理されたデータ群に対し、NWの繋がり情報を活用し、対応付けの精度を向上させるデータ不整合検出および補正AI『D-AINA』

海老根所長は「グループ全体のNWをマネジメントするネットワークリソース管理技術『NOIM』を支える『ATOMN』と『D-AINA』は、将来的には人が介在しないゼロタッチオペレーションを加速することができる」と話す。

AI活用によるNWデータ補正と自律的故障分析。

新ビジネス領域を開拓する技術

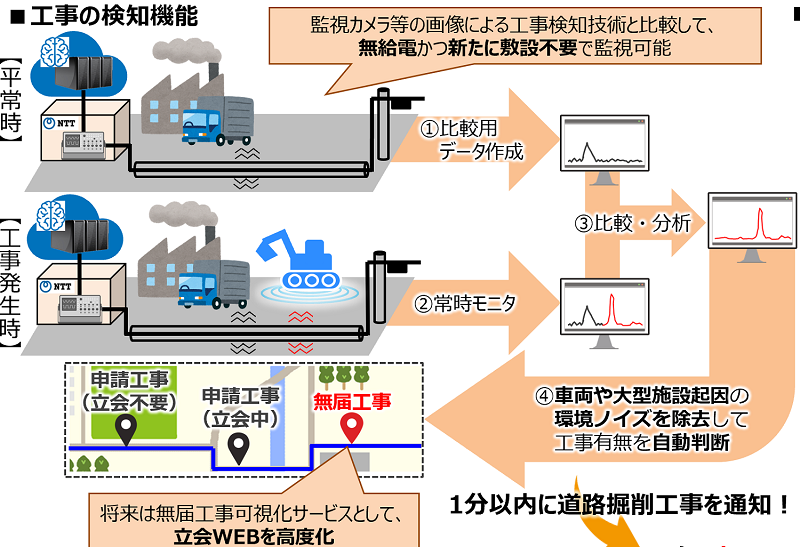

光ファイバ環境モニタリング(道路掘削工事検知)

既設光ファイバから収集した環境振動データを解析する光ファイバ環境モニタリングは、様々な社会的課題の解決方法として注目が高まっている。その活用例の一つとして、道路掘削工事検知がある。これは、無届の道路掘削工事が増加傾向であり、監視稼働やインフラ損傷リスクが増大していることから、その対策として無届工事検知が求められているという。

技術のポイントは、道路掘削工事の初期工程を迅速・高精度に検知するデータ解析技術。また、車両や大型施設などによる環境ノイズへの耐性が強いアルゴリズムにより、誤検知を抑制する技術となる。

海老根所長は「実フィールドでトライアルを実施している段階であり、社会インフラ全体の監視稼働削減および設備損傷事故を防止できる方法としてご注目いただいている。この技術には、監視カメラ等の画像による工事検知技術と比較して、無給電かつ新たに敷設不要で監視可能というメリットもある。将来は無届工事可視化サービスとして、立会WEBを高度化したい」と話す。

光ファイバ環境モニタリングによる道路掘削工事検知のイメージ。

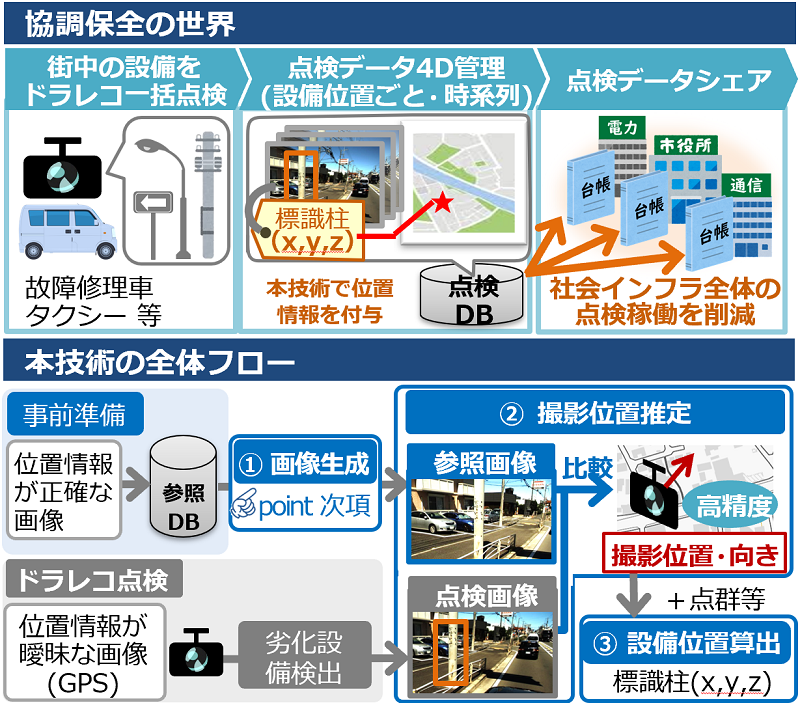

インフラ4Dマッピング技術

ドラレコ点検は位置情報(GPS)の精度が低く、点検台帳作成時に人による作業が発生(点検画像と設備の紐づけ等)する。そこで、ドラレコ点検を用いた点検台帳作成を自動化・効率化や、設備位置ごとに時系列で点検データを蓄積することで修理・更改計画を最適化(予防保全)する技術が研究されている。

この技術では、MMS(Mobile Mapping System:車両搭載測量システム)のフロントカメラ画像を元に点検画像に近い視野の画像を生成し、その生成画像を参照画像とすることで、位置推定の成功率を向上させている。市中の車載カメラ点検と比較して、高精度に撮影位置を特定し、データ整理の自動化を可能にしている。海老根所長は「視野の重なりを大きくしたことで照合できる特徴点が多くなり、位置推定の成功率が向上した」とし、「この技術により、スマートメンテンナスに貢献していきたい。例えば、故障修理車・タクシー等で収集した画像に設備位置情報を付与し、複数事業者でシェアすることで、社会インフラ全体の点検稼働を削減(協調保全)することも可能になる」と説明している。

ドラレコ点検画像中の設備の位置を特定する技術のイメージ。インフラ4Dマッピング技術のイメージ。正確な位置情報が既知の画像を元に参照画像を生成し(1)、点検画像と比較して撮影位置を高精度推定(2)。さらに、点群等を用いることで設備位置を算出(3)する。

編集後記

様々な先進的な技術が紹介された今回のインタビュー中で特に印象に残ったのが、冒頭の研究開発方針の中で海老根所長が語った「世界規模のサステナブルに貢献」というビジョンと、「通信以外のインフラ会社や研究機関等も出展する社会インフラ技術展示の実施」という新たな試みだ。

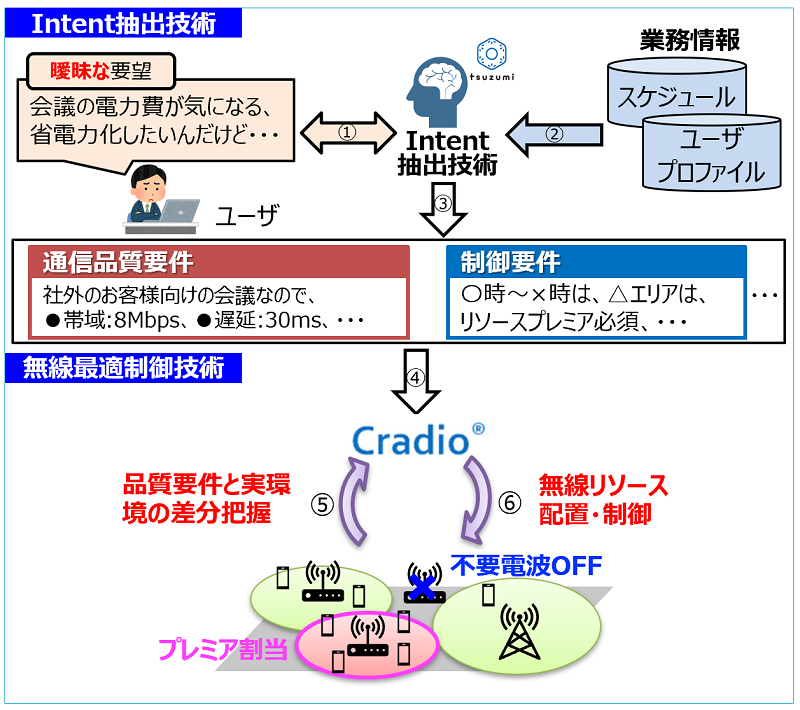

APN対応のアクセス系の最前線で研究をしているAS研が、世界規模および社会インフラ技術を意識していることを踏まえて、解説いただいたNTT展示を振り返ると、「IOWN/6G時代に向けたアクセスNWテストベッド」では、社会インフラ設備の協調保全やビジネス拡大に向けた検証設備が構築されている。「低遅延FDN技術のスマート農業への活用」は、農業以外の業界でも遠隔操作の観点で省人化に応用できる技術でもある。「マルチ無線プロアクティブ制御技術:Cradio®」では、スマートシティやスマートファクトリーなど先進的な取組み実現を、複数無線アクセスの高度な組み合わせで支える。「ミリ波分散MIMOでV2Xを実現する高速アンテナ・ビームサーチ技術」は、車両、列車等の端末へ大容量コンテンツを提供可能にする。「WiGigの移動体対応を実現する無線制御技術」は、工場内オートメーション、自動運転車両等、多様な移動体環境で高周波数帯無線の可用性が向上する。「インフラ4Dマッピング技術」は、社会インフラ全体の点検稼働を削減(協調保全)することも可能になる。

こうして見ると、先進的な通信技術の紹介であると同時に、未来の社会インフラの展示でもあると判る。そして、こうしたアクセス系技術は既に通信以外のインフラ会社や研究機関にも興味を持たれ、会場での社会インフラ技術展示が実現するまでに至った。では、NTTのアクセス系技術と社会インフラの連携が進んだ先に、何が有るのか。その一つが世界規模のサステナブルだろう。製造業向けIoT連携をIOWNで実現すれば、自国産業の優位性が取れる。産業データの仮想統合で、故障予測や最適化が容易になる。国家主導の遠隔医療プロジェクトに、IOWNベースの映像伝送基盤を組み込める。そうした漠然とした興味に対し、アクセス系技術が示す社会インフラは具体的な未来の姿となる。そしてこれは、IOWN/6G時代に向けた研究に取り組んでいる方々が論理的に導いた、実現可能な未来でもある。

会場では、通信と他業種の連携が描く確かな未来に触れることで、新たなビジネスチャンスが創造されると期待できる。

特集目次

■NTT AS研 海老根所長インタビュー

・運用を抜本的にスマート化する技術/新ビジネス領域を開拓する技術

■出展社Preview(50音順)

・NEC

・横河計測