つくばフォーラム2025開催記念「NTT AS研 海老根所長インタビュー」【3】

INTERVIEW 有料マルチ無線プロアクティブ制御技術:Cradio®

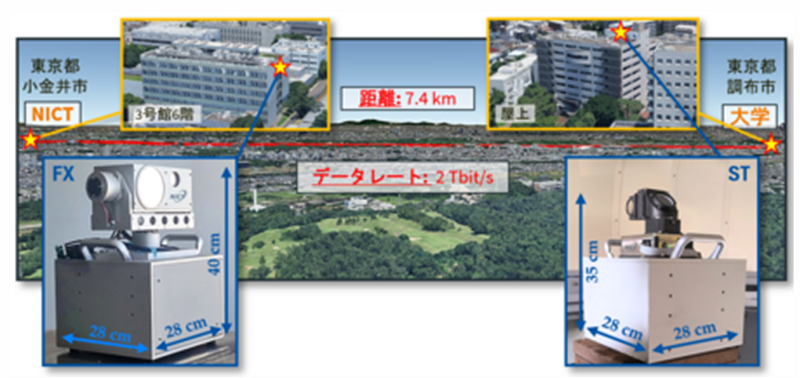

通信断が許容されないアプリケーションの拡大に伴い、ネットワークマネージドサービスによる無線通信のさらなる高品質化が期待されている。それを実現するCradio®の最新技術や、ユースケースが紹介される。

技術のポイントは、無線把握技術、品質予測技術、および、設計制御技術の連携で環境変化および要件変化に追従する点。また、事業現場での実証実験を通した需要に即した技術の高度化を進める点となる。

これにより、スマートシティやスマートファクトリーなど先進的な取組み実現を、複数無線アクセスの高度な組み合わせで支える。ユースケースとしては、スマートシティやコネクティッドカー、工場や倉庫内における高精細映像などのIoT網となる。また、6G時代先取りとなる無線センシング技術の活用として、セキュリティ支援やサイバー空間融合先駆けや、センシングデータや環境変化追従による無線機器制御の高度化も想定されている。

海老根所長は「自動運転レベル2による公道での自動運転バスの実証実験では、Cradio®技術をもとに無線の設計、運用を支援した」と話す。

Cradio®のイメージ。簡易な機能間の連携も可能で、例えば環境変化を把握し先読み予測して再設計をワンストップ提供し、サービスが途切れない無線を実現することもできる。

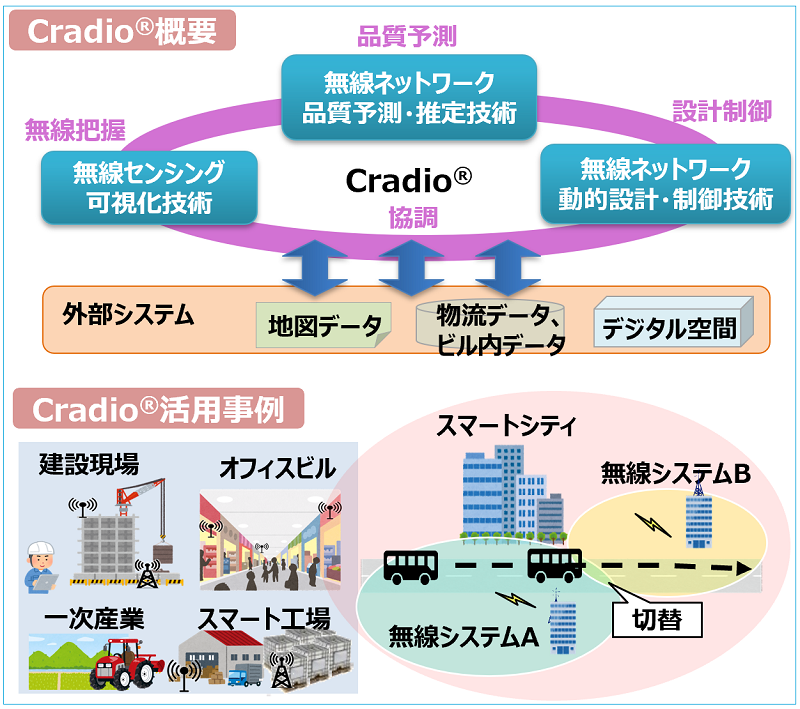

生成AIを用いたIntent抽出に基づく無線制御

無線ネットワークサービスにおける品質の維持・向上が課題となっている。ユーザが求めるサービス品質と実際の通信品質に乖離が存在していることから、AS研では潜在的なサービス利用要望(“Intent”)を正確に反映した通信リソースの最適配置により、品質を安定させることを重要視し、研究を進めている。海老根所長は「お客様のご要望を、適切に通信のパラメータまで落とし込むことで、お客様の望む通信サービスを実現しご提供するための技術だ」と話す。

技術のポイントは「日常的に蓄積される業務情報を生成AIで解釈することで、ユーザのIntentを抽出し、品質要件/制御要件へ自動変換」や「変換した要件と通信環境の無線センシング結果に基づいて、通信要件を満足するようにマルチ無線のリソースを配置・制御」となる。

これにより、潜在的なユーザ要望を、誰でもスキルレスに無線制御へ反映できる。また、通信環境のセンシング結果から無線通信を都度最適化することや、ユーザの利用実態に即したサービスの省電力化を実現できる。

海老根所長は「この技術とCradio®を組み合わせて、つくばフォーラム会場の無線Wi-Fi環境をリアルタイムで制御する。昨年はCradio®によるAPの初期設定のみを実施したが、今年は人の流れの予測や、会場内イベント時の混雑時間帯における変化などのIntentを抽出し、Cradio®はその情報を基に時々刻々とWi-Fiの設定を変えながら最適化を図るという連携も実施する。APの数も、昨年より多い20台の設置となる」とし、「Cradio®は、人が集まり、変動の多い場所での活用が期待されているので、今回、ご来場いただく方々にはCradio®の良さを実感していただければと思う」と話している。

生成AIを用いたIntent抽出に基づく無線制御のイメージ。

ミリ波分散MIMOでV2Xを実現する高速アンテナ・ビームサーチ技術

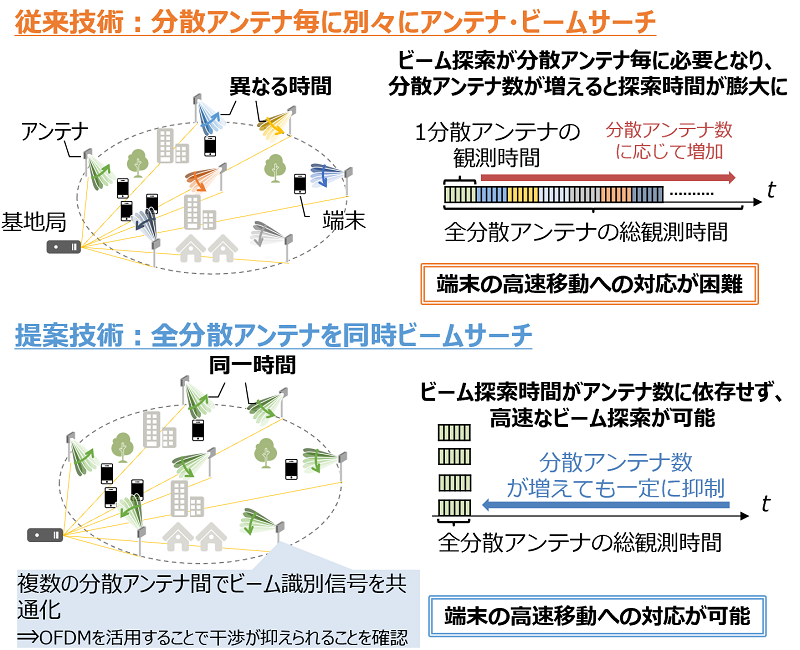

6Gの大容量通信に向けて、ミリ波等の高周波数帯の有効利用を実現可能な分散MIMOが有望視されている。そうした中で、V2X用途で電波の直進性が高いミリ波を高速移動体に適用する場合は、遮蔽対策が重要となるので、複数の分散アンテナと移動端末間の適切なアンテナ・ビーム選択の高速化が必要となる。

これに対応する技術のポイントについて海老根所長は「遮蔽物のある環境で、分散アンテナが高速移動体を捉え続けるためには、各分散アンテナが高速移動体を探索するビームサーチが重要になる。従来は、各分散アンテナ間のビーム識別信号が干渉しないように、ビームサーチを同時に実施しない手法だったことから、分散アンテナの数が増えるほど、全分散アンテナの総観測時間は増加していた。この増加により、端末の高速移動への対応が困難であることが課題だったが、OFDMの特徴を活かして干渉を抑えることで、全分散アンテナの同時ビームサーチが可能となり、分散アンテナ数が増えても総観測時間の増加が抑制されるので、高速移動・遮蔽環境でもミリ波通信を安定的に提供できる。また、車両、列車等の端末へ大容量コンテンツを提供可能にすることや、ミリ波によるオフロードで既存トラフィックの通信混雑を緩和することも可能だ」と説明している。

高速アンテナ・ビームサーチ技術のイメージ。

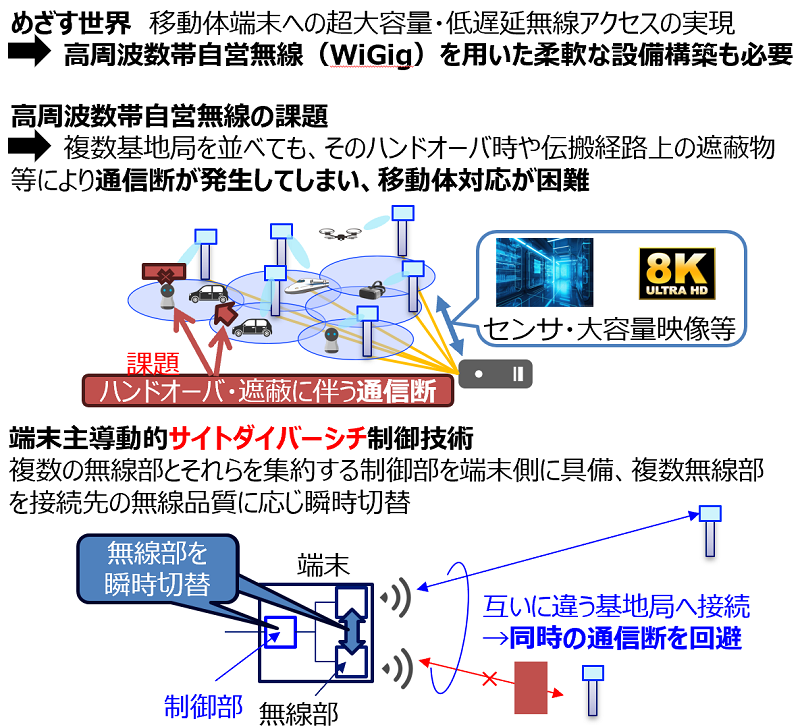

WiGigの移動体対応を実現する無線制御技術

60GHz帯無線LAN(WiGig)は、免許不要でギガビット級の超大容量伝送が可能であり、注目が高まっている。だが、高周波数帯は直進性が強く1つの基地局でカバーするゾーンが小さくなるため遮蔽や基地局の切り替え(ハンドオーバ)に伴う通信断が生じ移動体端末への対応に課題がある。そこで、移動端末側に複数無線部を備え、各々が異なる基地局に接続して、品質情報に基づく連携制御により通信断を回避する技術が開発され、実用化している。

海老根所長は「端末主導動的サイトダイバーシチ制御技術を使っている。端末の中に二つのアンテナ部を設けて双方が常に通信しており、制御部は通信品質の良い方を選択し続けるという仕組みだ。切り替え発生時は、瞬時に対応できる。アンテナ部の無線角度も広く、それを二つ備えることで非常に広いエリアをカバーすることができる」と説明している。

この技術のポイントは次の通り。

・複数の無線部を選択的に使用し同一周波数で通信を行うため周波数資源を効率的に利用可能

・本技術を搭載した手のひらサイズの無線機を発売予定(PoE給電で手軽に設置可能)

これにより、工場内オートメーション、自動運転車両、移動体バックホール等、多様な移動体環境で高周波数帯無線の可用性が向上する。また、誰でも手軽に、いつでもどこでも、大容量無線を低コストに実現できる。

今後の展開について海老根所長は「IOWN/APNの先の無線活用として、工場、屋内空間などの大容量無線が求められる環境でのPoC実証を推進していく。また、免許不要で簡易に設置可能なWiGigの特性を活かし、提案技術による通信断回避を中継無線にも適用する検討も推進していく」と話している。

WiGigの移動体対応を実現する無線制御技術のイメージ。

サービスエリアを拡大する衛星・HAPS通信技術

既存の衛星通信や、数年内に開始予定のHAPS通信において、地上通信と同程度の安定したサービス提供が要求される。AS研はそのルーティング技術を中心に取り組んでいる。今回紹介されるのは、地上通信と比べて限られた通信リソースを有効活用するため、通信状況と発生予測トラヒック量によりサービス毎に割り当てる通信リソースを決定する動的トラヒック制御の技術だ。海老根所長は「HAPSで期待されている用途の一つは、災害時にお客様のモバイル端末とダイレクトに通信することだ。その課題として、動画アプリの利用により帯域を逼迫してしまうと、他のお客様の通話やニュース、チャットといったアプリが使えなくなってしまうという懸念がある。その解決のため、動的トラヒック制御を使い、各アプリに適切な帯域を割り当てる技術を開発した」と説明している。

この技術では、対象エリアにおけるユーザ構成と利用可能な通信リソースに基づく動的なトラヒック制御が可能だ。また、通信リソースやユーザ構成が変動する環境において、市中技術よりもサービス品質向上の面で優位となる。

海老根所長は「関係各社と連携し、陸・海・空・宇宙の全てにおいて衛星・HAPS通信を用いた安定したサービス提供を実現する」と話している。

衛星・HAPS通信における動的トラヒック制御のイメージ。

特集目次

■NTT AS研 海老根所長インタビュー

・サービスの高度化、多様化を支える技術(後編)

・運用を抜本的にスマート化する技術/新ビジネス領域を開拓する技術

■出展社Preview(50音順)

・NEC

・横河計測